Devoir de vigilance : le guide ultime pour comprendre et se conformer (2025)

Dans les échanges entre juristes, acheteurs et directions RSE, les termes « devoir de vigilance », « obligation de vigilance » et « devoir de vigilance européen » sont souvent employés de manière interchangeable, comme s’ils désignaient un même cadre juridique.

En réalité, ils renvoient à trois dispositifs bien différents, l’un issu du Code du commerce, l’autre du Code du travail, le troisième d’une directive européenne encore en cours de stabilisation. Chez Provigis, nous voyons cette confusion au quotidien :

- Certaines sociétés passent à côté de leur assujettissement parce que leurs effectifs sont éclatés entre filiales, les données RH ne sont pas consolidées ou à la suite d’une série d’acquisitions ;

- Des clients nous interrogent sur la « liste des documents à collecter pour le devoir de vigilance », alors qu’ils parlent en réalité de l’obligation liée au Code du travail (articles L. 8222-1 et suivants) ;

- D’autres enfin prévoient déjà des outils de reporting RSE pensés pour la CSDDD sans réaliser de veille sur les changements massifs apportés par le paquet Omnibus en 2025.

La rédaction de Provigis a donc élaboré un guide pour remettre à plat ces trois dispositifs de vigilance avec tableaux comparatifs, des exemples concrets, des éléments d’actualité et une FAQ inspirée des questions que nous posent nos clients.

#1 Le devoir de vigilance français, le devoir de vigilance européen et l’obligation de vigilance

Avant d’entrer dans le détail juridique et les implications opérationnelles, cette première partie propose un point de repère rapide pour les dirigeants qui souhaitent simplement comprendre ce que recouvrent les expressions : « devoir de vigilance », « obligation de vigilance » et « devoir de vigilance européen ». Ces termes désignent trois dispositifs très différents, souvent confondus dans les échanges courants.

On clarifie ici les grandes lignes : à qui s’applique chaque cadre, avec quel objectif et dans quel périmètre. Les sections suivantes entreront dans le détail de chaque obligation, texte par texte, seuil par seuil, avec un décryptage opérationnel.

En fin d’article, une FAQ regroupera les questions les plus fréquentes que nous posent les donneurs d’ordre et les tiers fournisseurs, prestataires de service et sous-traitants.

Le devoir de vigilance « français » : prévenir les risques graves dans les chaînes de valeur

Le devoir de vigilance a été introduit dans le droit français par la loi n°2017-399 du 27 mars 2017, dite loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises d’ordre. Elle est aujourd’hui codifiée à l’article L. 225-102-4 du Code de commerce.

Cette loi pionnière dans l’Union européenne impose aux grandes entreprises d’identifier et de prévenir les atteintes graves aux droits humains, à la santé, à la sécurité des personnes et à l’environnement susceptibles de survenir dans leurs activités, mais aussi dans celles de leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs.

Le devoir de vigilance « français » (par opposition au devoir de vigilance européen) est, en partie, une réponse à une série de scandales industriels qui ont révélé les limites du droit international privé pour encadrer les chaînes de sous-traitance mondiales.

L’effondrement du Rana Plaza au Bangladesh (2013), qui abritait plusieurs ateliers travaillant pour des marques européennes, a marqué un tournant dans la mobilisation des ONG, des syndicats et des parlementaires sur ce sujet. Il fallait légiférer pour que les sociétés mères ne puissent plus se défausser de leurs responsabilités lorsque les atteintes sont liées à leurs tiers fournisseurs ou sous-traitants.

💡 Le devoir de vigilance français en quelques mots

Le devoir de vigilance français porte sur les atteintes graves aux droits humains, à la santé, à la sécurité des personnes et à l’environnement, susceptibles de survenir dans les chaînes de valeur des grandes entreprises.

L’obligation de vigilance : lutter contre le travail dissimulé

L’obligation de vigilance découle des articles L. 8222-1 et suivants du Code du travail. Elle s’applique à tout donneur d’ordre qui conclut un contrat avec un prestataire de service, un fournisseur ou un sous-traitant, dès lors que le montant du contrat est supérieur ou égal à 5 000 euros hors taxes.

À la différence du devoir de vigilance, cette obligation ne porte pas sur les atteintes aux droits humains ou à l’environnement, mais sur le risque de travail dissimulé. Elle impose au donneur d’ordre de vérifier la régularité de la situation administrative de son cocontractant (immatriculation, paiement des cotisations sociales, autorisations de travail, etc.), au moment de la signature du contrat et régulièrement pendant son exécution.

Objectif : éviter que des entreprises puissent indirectement faire appel à des structures non déclarées ou en infraction. L’obligation de vigilance participe donc à la lutte contre l’emploi illégal en engageant la responsabilité solidaire du donneur d’ordre en cas de manquement.

💡 L’obligation de vigilance en quelques mots

L’obligation de vigilance vise à prévenir le travail dissimulé dans les contrats dépassant 5 000 € HT. Elle impose aux donneurs d’ordre de vérifier la situation administrative de leurs partenaires économiques, sous peine d’être tenus responsables en cas d’infraction.

Le devoir de vigilance européen, ou Green Deal : prévenir les atteintes aux droits de l’Homme et à l’environnement dans l’UE

Le devoir de vigilance européen, issu de la directive CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive), souhaite imposer une démarche commune à l’ensemble des grandes entreprises opérant dans l’Union européenne en matière de prévention des atteintes aux droits humains et à l’environnement. Dans sa version d’origine, il s’inspire massivement du devoir de vigilance français.

Adopté en 2024 après plusieurs années de négociations, le Green Deal traduit une volonté politique de mettre fin à l’impunité juridique dont bénéficient encore certaines multinationales, en harmonisant les exigences entre États membres. Le texte final a toutefois été fortement atténué via « le paquet Omnibus »: le périmètre a été restreint aux plus grandes entreprises, les seuils relevés, les obligations allégées pour certaines entités, et la mise en œuvre échelonnée jusqu’en 2029 (voir la partie IV).

Le devoir de vigilance européen repose sur une logique de due diligence responsable : les entreprises doivent intégrer dans leur stratégie des dispositifs pour identifier, prévenir, atténuer et, si nécessaire, réparer les impacts négatifs liés à leurs activités au sens large, en englobant leurs filiales, leurs fournisseurs et les partenaires commerciaux.

💡 Le devoir de vigilance européen en quelques mots

Le devoir de vigilance européen prévoit des obligations de prévention des atteintes aux droits humains et à l’environnement pour les grandes entreprises qui opèrent dans l’UE. Le texte, encore en attente de transposition, a vu sa portée réduite et son calendrier assoupli en 2025.

Ce qu’il faut retenir sur les trois « devoirs de vigilance »

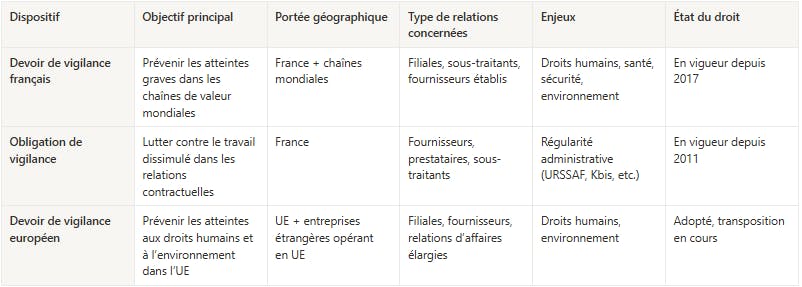

Les expressions « devoir de vigilance », « devoir de vigilance européen » et « obligation de vigilance » recouvrent trois dispositifs juridiques très différents par leur origine, leur champ d’application, leur logique et leur finalité. Voici un tableau comparatif pour synthétiser les différences abordées jusqu’ici :

Dispositif

- Devoir de vigilance français :

Objectif principal

Prévenir les atteintes graves dans les chaînes de valeur mondiales

Portée géographique

France + chaînes mondiales

Type de relations concernées

Filiales, sous-traitants, fournisseurs établis

Enjeux

Droits humains, santé, sécurité, environnement

État du droit

En vigueur depuis 2017

- Obligation de vigilance

Objectif principal :

Lutter contre le travail dissimulé dans les relations contractuelles

Portée géographique :

France

Type de relations concernées

Fournisseurs, prestataires, sous-traitants

Enjeux

Régularité administrative (URSSAF, Kbis, etc.)

État du droit

En vigueur depuis 2011

- Devoir de vigilance européen

Objectif principal :

Prévenir les atteintes aux droits humains et à l’environnement dans l’UE

Portée géographique :

UE + entreprises étrangères opérant en UE

Enjeux

Filiales, fournisseurs, relations d’affaires élargies

Enjeux

Droits humains, environnement

État du droit

Adopté, transposition en cours

#2 Le devoir de vigilance français : champ d’application, contenu du plan et sanctions

Le devoir de vigilance impose aux entreprises qui entre dans son champ d’application d’intégrer la prévention des risques liés aux droits humains et environnementaux dans leurs processus opérationnels courants. Cela implique :

- D’affecter des ressources dédiées ;

- De désigner des responsables internes chargés d’actualiser régulièrement la cartographie des risques ;

- De prévoir un suivi permanent des relations avec les tiers (fournisseurs et sous-traitants notamment).

En cas d’écart ou de dommage évitable, les sanctions encourues vont de la mise en demeure sous astreinte jusqu’aux sanctions financières et aux condamnations à réparer les préjudices.

Cette section précise les seuils d’application du devoir de vigilance, le contenu minimal exigé dans le plan de vigilance et les mécanismes juridiques actionnables en cas de manquement.

Entreprises soumises au devoir de vigilance : seuils applicables aux sociétés mères et donneurs d’ordre

Le devoir de vigilance « français » s’applique uniquement aux grandes entreprises mères selon le critère de l’effectif, au sens de l’article L. 225 – 102 – 4 du Code de commerce :

- Au moins 5 000 salariés en France dans la société mère et ses filiales directes ou indirectes ayant leur siège en France ;

- ou au moins 10 000 salariés dans le monde, toutes entités comprises, que le siège des filiales soit en France ou à l’étranger.

Ce seuil s’apprécie à la clôture de deux exercices consécutifs. Lorsqu’une société mère établit un plan de vigilance couvrant l’ensemble de son groupe, ses filiales qui franchissent ces seuils sont considérées comme ayant satisfait à l’obligation.

À noter : le chiffre d’affaires n’entre pas dans l’équation, contrairement à la majorité des lois et directives similaires (comme la CSRD et la loi Sapin II). Seul l’effectif consolidé détermine l’assujettissement au devoir de vigilance. Ce critère objectif simplifie l’identification des sociétés concernées, mais il peut parfois surprendre certains groupes qui dépassent ces seuils sans en avoir pleinement conscience, notamment lorsqu’ils détiennent plusieurs filiales issues de fusions ou d’acquisitions récentes.

💡 Exemple typique

Un groupe industriel basé à Lyon emploie 3 800 salariés. En 2022, il rachète une entreprise logistique de 1 500 salariés implantée en France. L’effectif consolidé atteint donc 5 300 salariés : le seuil du devoir de vigilance est franchi. Si ce niveau est maintenu en 2024, le groupe devra élaborer et publier dès cette année un plan de vigilance au titre du devoir de vigilance. Il faut donc anticiper les conséquences juridiques des opérations de croissance externe, qui peuvent entraîner un franchissement de seuil, en l’occurrence ici sur les effectifs.

Quelles sont les entités concernées par le devoir de vigilance ?

Le devoir de vigilance ne se limite pas aux activités propres de l’entreprise assujettie. Le plan de vigilance doit aussi couvrir l’ensemble des entités sur lesquelles l’entreprise exerce un contrôle direct ou indirect, ainsi que certains partenaires économiques externes.

Le texte distingue deux cercles d’entités concernées :

- Les filiales contrôlées, au sens des articles L. 233-3 et L. 233-16 du Code de commerce, peu importe leur implantation géographique. Si elles sont juridiquement sous le contrôle de la société mère, elles entrent dans le champ du plan de vigilance ;

- Les sous-traitants et fournisseurs avec lesquels l’entreprise entretient une relation commerciale établie.

💡 Exemple typique

Une marque française de textile fait appel à un fournisseur de coton basé au Bangladesh pour produire ses t-shirts, dans le cadre d’un contrat reconduit chaque année depuis 2016. Ce fournisseur entre dans le champ du devoir de vigilance en tant que partenaire avec une relation commerciale établie, et l’entreprise peut être tenue responsable en cas de travail d’enfants, de conditions de travail dangereuses ou de non-respect des droits sociaux sur les sites de production.

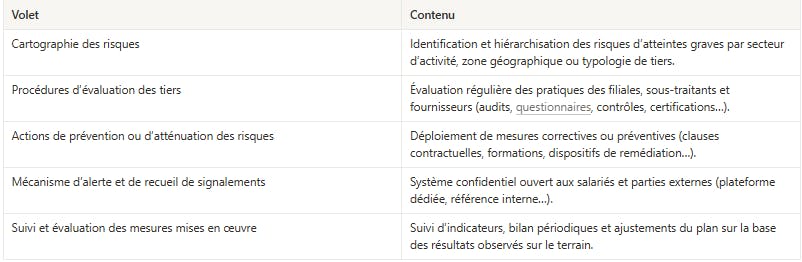

Le plan de vigilance : cinq volets majeurs pour se conformer

Le plan de vigilance est un document écrit, établi par les sociétés mères assujetties, qui regroupe l’ensemble des mesures de vigilance raisonnable mises en place pour identifier et prévenir les atteintes graves aux droits humains, à la santé, à la sécurité des personnes et à l’environnement, dans le cadre du droit de vigilance.

Il s’applique aux activités de la société elle-même, des entités qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-16, et de celles des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels elle entretient une relation commerciale établie.

Son contenu doit couvrir au moins cinq volets : une cartographie des risques, des procédures d’évaluation régulière, des actions d’atténuation ou de prévention, un mécanisme d’alerte et un dispositif de suivi et d’évaluation.

- Cartographie des risques :

Identification et hiérarchisation des risques d’atteintes graves par secteur d’activité, zone géographique ou typologie de tiers.

- Procédures d’évaluation des tiers :

Évaluation régulière des pratiques des filiales, sous-traitants et fournisseurs (audits, questionnaires, contrôles, certifications…).

- Actions de prévention ou d’atténuation des risques :

Déploiement de mesures correctives ou préventives (clauses contractuelles, formations, dispositifs de remédiation…).

- Mécanisme d’alerte et de recueil de signalements :

Système confidentiel ouvert aux salariés et parties externes (plateforme dédiée, référence interne…).

- Suivi et évaluation des mesures mises en œuvre :

Suivi d’indicateurs, bilan périodiques et ajustements du plan sur la base des résultats observés sur le terrain.

Modalités de publication et de mise en œuvre du plan de vigilance

Le plan de vigilance doit être publié chaque année dans le rapport de gestion, accompagné d’un compte rendu sur sa mise en œuvre effective.

Le texte de loi prévoit que le plan peut être élaboré en association avec les parties prenantes, notamment dans le cadre d’initiatives pluripartites menées au sein de filières ou à l’échelle territoriale. L’entreprise peut donc s’appuyer sur un plan sectoriel commun, par exemple validé par une fédération. Cependant, la publication, la responsabilité juridique et l’adaptation aux risques du groupe restent individuelles.

💡 À savoir

L’entreprise peut s’inspirer d’un plan élaboré dans sa filière (par exemple textile, chimie, agroalimentaire…), voire contribuer à une initiative dans son secteur d’activité. Mais le plan publié reste de sa responsabilité. Il doit être adapté aux risques de son propre périmètre. En cas de manquement, c’est bien la société assujettie qui est tenue responsable (et non sa fédération ou les autres membres de la filière).

Devoir de vigilance du donneur d’ordre : ce qui se passe en cas de manquement

L’entreprise donneuse d’ordre soumise au devoir de vigilance qui n’établit pas de plan ou qui ne le met pas en œuvre s’expose à deux types de conséquences juridiques.

En l’absence de dommage constaté : mise en demeure et astreinte possible

Lorsqu’une société mère ne respecte pas ses obligations (absence de plan, mesures insuffisantes, plan générique inadapté à l’activité…), elle peut être mise en demeure de se conformer au devoir de vigilance par toute personne justifiant d’un intérêt à agir (ONG, salarié, syndicat, actionnaire…).

Si, dans un délai de trois mois, la société ne rectifie pas le tir, une juridiction, en l’occurrence le président du tribunal judiciaire statuant en référé, peut lui ordonner de le faire, parfois sous astreinte, c’est-à-dire avec une pénalité financière appliquée par jour de retard jusqu’à exécution.

En cas de dommage : responsabilité civile du donneur d’ordre

Lorsqu’un dommage survient et qu’il est établi qu’un plan de vigilance adéquat aurait permis de l’éviter, la responsabilité civile de la société peut être engagée. Le plaignant doit alors démontrer :

- Un manquement aux obligations légales (par exemple l’absence de cartographie ou de suivi des fournisseurs) ;

- Un dommage avéré ;

- Un lien de causalité direct entre ce manquement et le dommage.

Si ces conditions sont réunies, la société peut être condamnée à réparer le préjudice subi. Le juge peut aussi ordonner, aux frais de la société condamnée, la publication, la diffusion et l’affichage de la décision.

💡 Total Energies x ONG environnementales et de défense des droits humains

Les Amis de la Terre France, Survie et l’ONG ougandaise NAPE poursuivent Total Energies pour manquement à son devoir de vigilance, dans le cadre des projets Tilenga et EACOP en Ouganda. Elles dénoncent des violations des droits humains et des atteintes environnementales majeures.

La cour d’appel de Paris a jugé la procédure recevable en 2024. Le dossier est désormais examiné sur le fond. C’est le premier contentieux d’envergure sur la base de la loi de 2017.

Le devoir de vigilance : une obligation de moyen (plutôt que de résultat)

Le devoir de vigilance constitue une obligation de moyen renforcée : la société assujettie n’est pas tenue de garantir l’absence totale de dommages, mais elle doit être en mesure de prouver qu’elle a mis en place toutes les mesures raisonnables pour les prévenir.

L’absence de dommage n’exonère pas de cette obligation, et l’existence d’un dommage ne suffit pas, à elle seule, à engager la responsabilité si l’entreprise peut démontrer la mise en œuvre effective de son plan de vigilance.

Comment Provigis vous aide à vous conformer au devoir de vigilance français ?

En tant que Tiers de Collecte Probatoire (TCP), Provigis édite une plateforme digitale dédiée au suivi de conformité des tiers qui collecte, authentifie et centralise les documents exigés au titre du devoir de vigilance :

- Création d’un référentiel digitalisé de toutes les entités à couvrir : filiales, fournisseurs, sous-traitants ;

- Collecte les documents obligatoires via des workflows automatisés (KBIS, URSSAF, attestations fiscales, etc.) ;

- Déploiement de questionnaires sur-mesure (droits humains, santé-sécurité, environnement, RSE) et produire un score de conformité ;

- Gestion de workflows d’homologation alignés sur la cartographie des risques internes ;

- Suivi opérationnel en continu : alertes, relances, mises à jour documentaires ;

- Production d’une piste d’audit exhaustive et de rapports exportables en cas de contrôle, de mise en demeure ou de contentieux.

Toutes les données sont archivées, opposables et disponibles à tout moment depuis une interface sécurisée.

#3 L’obligation de vigilance : portée, vérifications obligatoires et sanctions encourues

L'obligation de vigilance impose aux donneurs d'ordre une démarche de vérifications documentaires systématiques tout au long de leurs relations contractuelles.

Cette section en détaille les aspects opérationnels : les contrats qui déclenchent l'obligation, les documents à exiger selon la localisation de vos partenaires (France ou étranger) et les sanctions encourues en cas de défaillance.

Entreprises et contrats concernés par l'obligation de vigilance du donneur d'ordre

L’obligation de vigilance du donneur d’ordre s’applique dès lors que l’entreprise conclut un contrat portant sur un montant minimal de 5 000 euros hors taxes pour l'exécution d'une prestation de services, d'un acte de commerce ou d'un travail, dans le cadre des contrats suivants :

- Contrats de sous-traitance, par lesquels l’entreprise confie à un tiers l’exécution d’une partie d’un marché qu’elle a conclu avec un maître d’ouvrage ;

- Contrats de prestation de services, portant sur l’exécution d’une mission ou d’un service sans transfert de propriété ;

- Contrats de fourniture, portant sur la livraison de biens, matériaux ou produits avec transfert de propriété.

Obligation de vigilance : quels documents exiger au cocontractant basé en France ?

Le donneur d'ordre doit exiger de son cocontractant établi en France une liste de documents codifiée à l'article D. 8222-5 du Code du travail. Ces vérifications portent sur deux volets : la régularité de la situation sociale et l'immatriculation professionnelle.

L'attestation URSSAF, ou attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale, reste le document central de l'obligation de vigilance. Elle doit :

- Émaner de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement (URSSAF, MSA, etc.) ;

- Dater de moins de six mois ;

- Être authentifiée par le donneur d'ordre auprès de l'organisme émetteur (ou via un Tiers de Collecte Probatoire comme Provigis).

Lorsque l'immatriculation du cocontractant est obligatoire (registre du commerce, répertoire des métiers, profession réglementée…), le donneur d'ordre doit exiger l'un des documents suivants (mentionnés dans plusieurs articles du Code du travail) :

- L’extrait K ou K bis pour les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;

- La carte d'identification du répertoire des métiers pour les artisans ;

- Les documents commerciaux (devis, correspondance, publicité) qui mentionnent les informations d'immatriculation.

- Le récépissé de dépôt auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les structures en cours d’inscription.

Le cocontractant doit également fournir la liste nominative de ses salariés étrangers (LNTE) soumis à l'obligation de détenir une autorisation de travail (articles D. 8254-2 et D. 8254-5 du Code du travail). Cette liste précise, pour chaque salarié :

- Sa date d'embauche ;

- Sa nationalité ;

- Le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

Si l'entreprise n'emploie aucun salarié étranger, l’entreprise soumise à l’obligation de vigilance doit fournir une attestation sur l'honneur certifiant cette absence.

💡 Cas particulier des entreprises de travail temporaire

Pour les entreprises de travail temporaire, les informations relatives aux salariés étrangers peuvent figurer directement dans le contrat de mise à disposition conclu avec l'utilisateur.

Obligation de vigilance : quels documents exiger au cocontractant basé à l’étranger ?

L'obligation de vigilance suit la même logique que pour les entreprises françaises (attestation sociale + documents d'immatriculation), mais avec des adaptations mentionnées à l'article D. 8222-7 du Code du travail.

En plus des documents équivalents à ceux exigés des entreprises françaises, le donneur d'ordre doit obtenir :

- Le numéro d'identification fiscal français ou, à défaut, l'identité et l'adresse du cocontractant ;

- L'attestation de régularité sociale européenne au regard du règlement CE n° 883/2004 ;

- La traduction française de tous les documents.

Comme pour les entreprises françaises, des documents d'immatriculation sont requis, mais adaptés au registre professionnel du pays d'établissement : certificat d'inscription officiel, documents commerciaux mentionnant l'immatriculation locale, attestation de demande d'immatriculation pour les entreprises en création, etc.

Obligation de vigilance du donneur d'ordre : fréquence et renouvellement des vérifications

L'obligation de vigilance impose au donneur d'ordre un calendrier de vérifications qui s'étend sur toute la durée du contrat.

La première vérification s'impose dès la conclusion du contrat. Le donneur d'ordre doit exiger l'ensemble des documents requis avant même le début de l'exécution de la prestation.

Ensuite, le donneur d'ordre doit renouveler les vérifications tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat. Cette périodicité garantit un suivi continu de la situation administrative et sociale du cocontractant pendant toute la durée de la collaboration. L'attestation URSSAF doit impérativement dater de moins de six mois pour être valide.

💡 Exemple pratique

Un contrat de maintenance de 18 mois signé en janvier nécessitera des vérifications en janvier (signature), juillet (6 mois), janvier de l'année N+1 (12 mois) et juillet de l’année N+1 (18 mois).

Sanctions pour manquement à l'obligation de vigilance : solidarité financière et responsabilité pénale

Le donneur d'ordre qui ne fait pas preuve de vigilance s'expose à des sanctions civiles, pénales et administratives particulièrement lourdes. La jurisprudence se montre en effet sévère à l'égard des entreprises qui manquent à leurs obligations.

La sanction principale est la solidarité financière avec le cocontractant fautif. Le donneur d'ordre est solidairement tenu au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des majorations et pénalités de retard, remboursement des aides publiques et des rémunérations, indemnités et charges pour les salariés « dissimulés » et sans titre de travail.

En cas de constat d'infractions de travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'œuvre ou emploi d'étranger sans titre de travail, le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale est supprimé.

Le Code du travail sanctionne pénalement le recours volontaire, direct ou indirect, aux services de l'auteur d'un travail dissimulé ou d'un emploi irrégulier d'étranger sans titre de travail. Les sanctions peuvent aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende pour une personne physique, ou 225 000 euros d'amende pour une personne morale.

Des sanctions administratives peuvent compléter ce dispositif avec des amendes, un refus d’aides publiques, voire la fermeture temporaire de l’établissement.

💡 La jurisprudence sur la mise en œuvre de la solidarité

L'URSSAF peut engager la solidarité financière du donneur d'ordre sans lui transmettre au préalable le procès-verbal constatant le travail dissimulé de son sous-traitant. En revanche, si le donneur d'ordre conteste cette solidarité en justice, l'URSSAF devra produire le procès-verbal devant le tribunal (Cass. civ. 2e, 13 octobre 2011).

Comment Provigis vous aide à vous conformer à l’obligation de vigilance ?

L’obligation de vigilance impose un suivi strict et répété des documents de vos tiers, en France comme à l’étranger. Provigis vous permet d’automatiser ces vérifications et vous protège contre les risques de solidarité financière.

Concrètement, notre plateforme digitale vous permet de :

- Collecter les pièces obligatoires : (URSSAF, Kbis, LNTE, documents d’immatriculation étrangers, traductions, etc.) selon la localisation du prestataire ;

- Vérifier la validité des documents en temps réel, avec alertes en cas d’expiration ou d’anomalie ;

- Planifier automatiquement les relances tous les six mois jusqu’à la fin du contrat, comme l’impose le Code du travail ;

- Archiver l’ensemble des justificatifs et des échanges avec une traçabilité complète.

En cas de contrôle URSSAF, tout est accessible, daté et opposable.

#4 Devoir de vigilance européen : le Green Deal et le paquet Omnibus

Le sujet divise, y compris au sein des institutions européennes. Votée puis suspendue, allégée puis réallégée, la directive sur le devoir de vigilance européen (CSDDD) cristallise les tensions entre l’ambition sociale et environnementale d’un côté, et les pressions économiques et industrielles de l’autre.

Cette section revient sur les origines du texte, ses différences avec le modèle français et, surtout, les modifications majeures introduites par le paquet Omnibus qui rebat totalement les cartes en 2025.

La directive CSDDD : objectifs et inspiration du devoir de vigilance français

La Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), également appelée CS3D ou devoir de vigilance européen, fait l'objet d'intenses débats politiques depuis son adoption en 2024. Cette directive, qui devait harmoniser les pratiques de vigilance des entreprises à travers l'UE en s'inspirant du modèle français, connaît aujourd’hui un processus d'allègement significatif.

À l’origine, la CSDDD visait à créer un cadre uniforme et ambitieux pour responsabiliser les multinationales sur leurs impacts en matière de droits humains et d'environnement. L'UE s'alignait ainsi sur la France six ans après l'entrée en vigueur du devoir de vigilance français, avec l'objectif de mettre fin à l'impunité juridique dont bénéficient certaines multinationales.

Le devoir de vigilance européen va même plus loin que la mouture française, notamment sur quatre points :

- L'extension du périmètre aux « relations d'affaires établies en lien avec la chaîne de valeur » ;

- La suppression de la notion d' « atteintes graves » pour couvrir toutes les atteintes aux droits humains et à l'environnement ;

- L'obligation d'intégrer la due diligence dans les politiques internes et d'élaborer des stratégies compatibles avec une économie responsable ;

- La création d'autorités de contrôle dotées de pouvoirs d'enquête et de sanction.

Ce projet ambitieux fait face depuis fin 2024 à une remise en cause majeure (voir partie suivante).

Devoir de vigilance européen : une directive détricotée par le paquet omnibus

Le paquet Omnibus de 2025 marque un tournant majeur dans l'évolution de la CSDDD. Adopté par le Conseil le 23 juin 2025, ce dispositif de « simplification » vise officiellement à réduire d'au moins 25 % la charge réglementaire qui pèse sur les entreprises.

Un processus d'allègement en deux temps du devoir de vigilance

Le premier paquet Omnibus dit « Stop the clock » a été adopté en avril 2025 via une procédure accélérée. Il a d’ores et déjà reporté d'un an la transposition de la CSDDD.

Le second paquet, adopté en juin 2025, s'attaque directement aux seuils d'application et aux obligations substantielles.

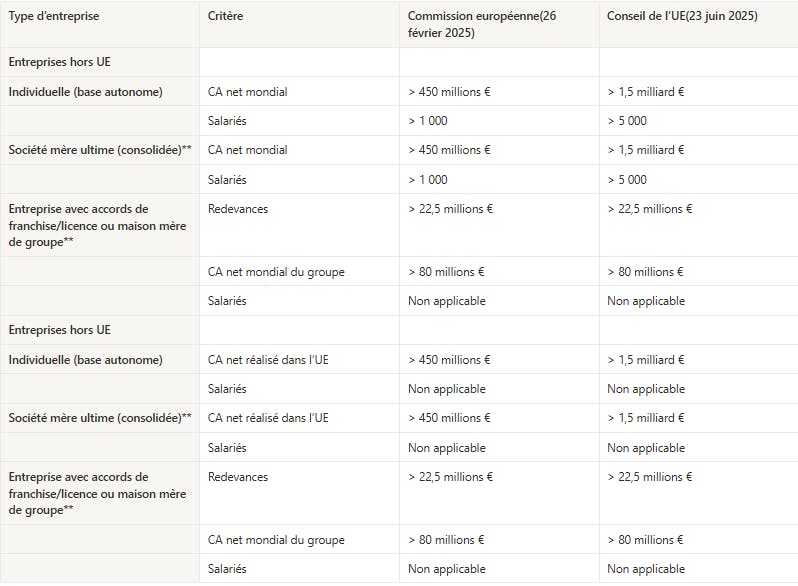

Des seuils drastiquement relevés

Là où la directive initiale visait les entreprises de plus de 1 000 salariés avec un chiffre d'affaires de 450 millions d'euros, le Conseil a porté ces seuils à plus de 5 000 salariés et 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Cette modification exclut mécaniquement des milliers d'entreprises du champ d'application.

Une approche « basée sur les risques »

Le paquet Omnibus introduit également une approche plus souple pour permettre aux entreprises de « prioriser les processus de due diligence en fonction des effets négatifs réels ou potentiels ». Cette formulation, plus flexible par rapport aux obligations de la première mouture, laisse davantage de marge d'interprétation aux entreprises dans la mise en œuvre de leurs obligations.

Le Parlement européen doit encore adopter sa position finale en octobre 2025 avant l'ouverture des négociations trilogues. Un accord définitif sur ces amendements est attendu d'ici fin 2025 ou début 2026.

Devoir de vigilance européen : résumé des principaux changements attendus

La rédaction de Provigis vous propose un tableau récapitulatif inédit qui résume les changements introduits par le compromis du Conseil du 23 juin 2025, avec une comparaison avec la position initiale de la Commission européenne du 26 février 2025.

Ce tableau permet d’identifier en un coup d’œil les nouveaux seuils d’assujettissement, applicables aussi bien aux entreprises européennes qu’aux sociétés établies hors de l’Union. Il distingue clairement les cas des entreprises individuelles, des maisons mères de groupe et des structures impliquées dans des contrats de franchise ou de licence.

- Les seuils doivent être atteints pendant deux exercices financiers consécutifs pour que l’entreprise entre dans le champ d’application de la directive CSDDD et en sorte si ces seuils ne sont plus atteints. Le chiffre d’affaires considéré est le chiffre d’affaires net, généré à l’échelle mondiale ou au sein de l’Union européenne selon le cas.

- ****** Une société mère ultime est entendue comme une entité dont l’activité principale est la détention de participations dans des filiales opérationnelles, sans exercer elle-même d’activité opérationnelle. Lorsqu’elle ne prend pas de décisions opérationnelles ou financières pour le compte de ses filiales, elle peut désigner une entité établie dans l’UE pour exécuter les obligations de vigilance, à condition qu’une telle désignation soit effective et vérifiable. La responsabilité reste partagée entre la maison mère et la filiale désignée.4

Devoir de vigilance européen : anticiper la mise en conformité sans surinvestir

Face à une directive CSDDD encore instable et incertaine, les entreprises doivent se préparer sans engager des dispositifs rigides et surdimensionnés. À ce titre, Provigis propose une approche modulaire et flexible pour préparer la mise en conformité :

- Préparer une cartographie élargie des tiers au-delà du rang 1, sans attendre la version finale du texte ;

- Collecter les preuves de conformité déjà disponibles, même partielles, et structurer un référentiel évolutif ;

- Diffuser des questionnaires RSE et droits humains adaptés à différents niveaux de la chaîne (directs et indirects), avec un taux de réponse suivi ;

- Tracer les engagements contractuels, notamment sur des clauses de vigilance en amont ou aval ;

- Documenter toutes les diligences engagées pour démontrer une mise en œuvre progressive et cohérente, même en l’absence d’obligation ferme aujourd’hui ;

- Activer ou désactiver certains volets de suivi selon l’évolution des seuils et du périmètre d’application.

Avec Provigis, vous structurez une mise en conformité progressive, traçable et qui s’adapte aux évolutions législatives que connaître probablement le devoir de vigilance européen lors des prochains mois.

La FAQ du devoir de vigilance : nos réponses aux questions les plus fréquentes

1. Une acquisition peut-elle rendre une entreprise assujettie alors qu’elle ne dépassait pas les seuils auparavant ?

Oui. Le seuil du devoir de vigilance (5 000 salariés en France ou 10 000 dans le monde) s’apprécie en effectif consolidé sur deux exercices consécutifs. Une société qui n’était pas concernée peut le devenir suite à une opération de croissance externe (acquisition, fusion…). C’est même un cas fréquent d’assujettissement.

2. Peut-on être mis en cause au titre du devoir de vigilance même si aucun dommage n’a été constaté ?

Oui. Le devoir de vigilance est une obligation de moyen renforcée. Une entreprise peut être mise en demeure par un syndicat, une ONG ou un actionnaire même sans dommage, si le plan est inexistant, incomplet ou non mis en œuvre.

Le juge peut alors l’astreindre à publier ou corriger son plan sous peine de sanctions financières. L’absence de dommage ne dispense donc pas de se conformer à la loi sur le devoir de vigilance.

3. Le plan de vigilance peut-il couvrir toutes les entités d’un groupe ou faut-il un plan par société ?

Un plan de vigilance unique peut parfaitement couvrir l’ensemble des entités du groupe, à condition que la maison mère soit elle-même assujettie. Les filiales franchissant les seuils sont alors considérées comme couvertes.

C’est une pratique courante dans les grands groupes, mais le plan publié doit refléter les risques réels du périmètre couvert. Un document générique ou mal adapté reste attaquable.

4. Qui peut mettre en demeure l’entreprise de publier un plan conforme au devoir de vigilance ?

Toute personne qui justifie d’un intérêt à agir peut engager une procédure : syndicat, ONG, salarié, actionnaire… La loi de 2017 ne limite pas cette possibilité aux autorités. En cas d’inaction, ces parties peuvent saisir le président du tribunal judiciaire, qui statue en référé.

5. L’obligation de vigilance prévue par le Code du travail s’applique-t-elle aux freelances ou aux micro-entreprises ?

Oui, dès que le contrat dépasse 5 000 € HT. L’obligation de vigilance (articles L. 8222-1 et suivants) s’applique quel que soit le statut juridique du prestataire. Que ce soit une société, une micro-entreprise ou un indépendant, les documents doivent être demandés, collectés et vérifiés.

6. L’attestation URSSAF suffit-elle pour respecter l’obligation de vigilance imposée par le Code du travail ?

Non. L’attestation URSSAF est obligatoire mais ne suffit pas. Il faut aussi vérifier l’immatriculation (Kbis, carte des métiers, etc.) et, le cas échéant, la liste des salariés étrangers ou une attestation sur l’honneur en leur absence. Ces documents doivent être valides, vérifiés tous les six mois et archivés en cas de contrôle.

7. Quelle est la fréquence des vérifications imposées par l’obligation de vigilance du Code du travail ?

Les vérifications doivent s’effectuer au moment de la signature du contrat, puis tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution, et concernent à la fois l’attestation URSSAF et le document d’immatriculation, au titre de l’article D. 8222‑5.

8. Quand les obligations prévues par la directive européenne sur le devoir de vigilance (CSDDD) seront-elles applicables ?

Le devoir de vigilance européen a été adopté en 2024, mais sa transposition dépend encore des négociations finales. Le calendrier a été repoussé par le paquet Omnibus de 2025. L’entrée en vigueur est aujourd’hui attendue entre fin 2025 et début 2026, avec des paliers différenciés selon la taille des entreprises.

9. Le devoir de vigilance européen s’appliquera-t-il aussi aux entreprises non établies dans l’Union européenne ?

Oui. La directive CSDDD prévoit une application extraterritoriale à certaines entreprises étrangères si elles réalisent plus de 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires dans l’Union européenne sur deux exercices consécutifs. Ce critère s’applique même si l’entreprise n’a pas d’établissement stable dans l’UE. D’autres seuils seront probablement définis pour les groupes qui opèrent via des contrats de franchise ou de licence.

10. Faut-il attendre que la directive européenne soit finalisée pour structurer sa conformité au devoir de vigilance ?

Même si la directive CSDDD n’est pas encore transposée, les grands principes sont connus et les seuils ont déjà été relevés par le paquet Omnibus. Les entreprises concernées peuvent dès maintenant élargir leur cartographie des tiers, structurer un référentiel documentaire, intégrer des clauses contractuelles adaptées et tracer leurs premières diligences.